2025年4月,《纽约时报》发布了一篇叫《全球经济权力转移的无声革命》的报道易速宝,瞬间在全球引发了热议。

这篇报道里最让人瞩目的结论,就是美国媒体头一次“低头”承认,按购买力平价(PPP)来算,中国可能已经超越美国,成了全球最大的经济体。

虽然到2024年,美国的名义GDP依然以29.2万亿美元领先于中国的18.94万亿美元,但这一“转折”信号让不少观察人士感慨万分。

美国GDP的“明面”与“暗面”——美国经济“虚胖”真相

在全球媒体热衷于炒作GDP总量、金融市值等“美丽数据”的同时,美国的老百姓却深刻体会到了那种高涨的生活成本。

表面上看,美国2024年的GDP达到了29.2万亿美元,远远超过中国的18.94万亿美元,确实是个不小的差距。然而,为什么越来越多的人开始对这些数字提出质疑呢?这背后是不是隐含着一些“水分”呢?

这可不仅仅是经济学家们的理论推测,它实际上与每个美国家庭日常生活的真实体验紧密相连。

军费开支的黑洞

美国2024年的军费预算达到了8950亿美元,这大约占到GDP的3%。

航母、导弹这些武器装备固然能体现国家的防御实力,可不像基础设施建设那样能直接促进当地的就业机会和社会的改善。

说实在的,中国在基础设施方面的投资占比达到36.47%。就拿高铁、地铁和5G基站来说,这些建设真能让老百姓感受到变化,创造不少就业机会。

美国这边频频增加军费开支,表面上看是展现了个强硬的姿态,可对于普通老百姓的生活改善,真心说不出啥效果。

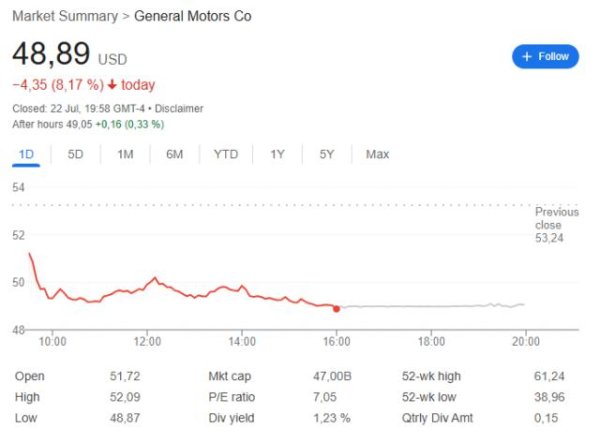

金融泡沫与华尔街的狂欢

美国的股市啊,一直都是经济好坏的风向标。可到了2024年,竟有40%的GDP增量是靠金融市场的虚假繁荣撑起来的,真让人感叹!

华尔街那地方,资本运作可真是像闪电一样迅猛,吸引眼球的能力一绝。但许多中产阶级却根本没机会插上手。

他们要不就是忙着还房贷、刷信用卡,要不就是面对那令人头疼的医疗债务危机。

有个报道提到,越来越多的美国人因为医疗费用太高而走上了破产的路。

华尔街那边欢天喜地,跟普通老百姓的苦日子形成了鲜明的对比,真是难以调和的矛盾啊。

畸高的消费占比与信用透支

美国的消费在国内生产总值(GDP)中的贡献率高达67.95%,这可是全球数一数二的水平。

然而,伴随而来的是信用卡超支和家庭债务的激增。

不少美国网友在网上吐槽,说自己工资3000美元,每个月得交2000美元房租,医疗、教育、交通等花销还另算,搞得自己每个月都成了“月光族”,真是让人心疼啊!

说到中国啊,有网友把每个月2000块的收入账单晒了出来,房租才几百,再加上那些物美价廉的生活开销,日子过得可真是舒服啊!

这种明显的民生差距呀,真是让人不得不再好好琢磨琢磨,美国那看似巨大的GDP背后,究竟藏着多少真实的生活状况。

比较中国经济“实绩”——制造业与基建的双轮驱动

在美国还在为军费和金融泡沫纠结的时候,中国却用真实的数据展示了自己独特的发展模式。

制造业立国的坚实底气

到2024年,中国制造业的增加值达到了40.5万亿元,连续15年稳居全球第一。尤其是在新能源汽车和高端装备这些新兴领域,中国的出口更是同比猛增了35.9%。

这说明咱们不光是数量上提升易速宝,质量上也迈出了大步。

如今,中国制造的范围可真广泛,从工业手套到芯片,再到电动自行车和通信设备,咱们已经不再只满足于走劳动密集型的老路子,而是一步一步向全球价值链的高端迈进,让不少跨国公司都领教到了“中国速度”和“中国质量”的双重震撼。

基建的全球性“碾压”

基建一直被看作是中国经济的一张闪亮名片。

咱们的高铁线路已经达到了4.8万公里,这个数字可了不得,跟美国那不到3000公里的高铁比,简直就是一骑绝尘啊!还有咱们的5G基站建设更是令人瞩目,数量超过了425万个,已经覆盖了超过5亿个家庭,真是老天爷赏饭吃!

这么大的工程规模,带来了不少就业机会,真是让不少人乐开花!而且城乡经济也因为这个变得飞速发展,真有点像打了鸡血一样,势头杠杠的!

所以说,中国的基建模式在“一带一路”这条路上可谓是大受欢迎,大家都纷纷表示认可。

不少发展中国家都热切邀请中国企业来帮着修铁路、公路和港口,这可真说明了“中国基建”不仅仅是在国内搞搞而已,还是推动全球基础设施升级的重要力量呢。

消费复苏背后的新动能

社会消费品零售总额这玩意儿,能真实反映出一个国家的老百姓消费能力和市场的旺盛程度。

2024年,中国的社会消费品零售总额已经达到了48.8万亿元,真是个不小的数字啊。

尤其是在电商、新零售、直播带货这些领域,中国可真是展现了自己的独特商业生态,没得说。

跟美国那边老是靠信用卡消费的模式比起来,中国的电商平台可真是厉害,不仅有超多商品和优惠,还推出了分期、团购、社区团购等各种新玩法,让大家都敢花钱、愿意花钱,消费回暖和产业升级一下子就上来了。

PPP:被忽视的经济实力标尺

PPP作为“公平秤”的作用

在传统意义上的名义GDP对比中,美国看着是稳稳领先,可一旦咱们瞅向购买力平价(PPP),情况就变得不一样了。

拿汉堡来举个例子吧,美国一个汉堡大概要5美元,而在中国,差不多一个汉堡只要10块钱人民币,折合下来差不多是1.4美元。

这价格差别如果放到整个经济上来看,就是说在一样的币值下,中国人能买到的商品和服务可多得多。

美国民众的“高成本困境”

光有高工资可不一定就能享受高生活质量,医疗、教育、住房,再加上生活成本,这些才是老百姓最关心的事儿。

美国的医学生学费每年动辄就得5万到8万美元,这可真是让人心疼啊!可在咱们中国,很多公立医学院的学费才6000块左右,这差别可真是大得惊人。

再说说美国那边,家庭因为医疗问题破产的案例可真不少。很多人的工资虽然比咱中国人高几倍,可是存不到钱,根本没法积累起可观的个人财富,真是让人感慨呀!

美媒“低头”的三大推力

现实打脸:美国基建崩坏 vs 中国技术输出

这边是2024年,美国那儿有4万座桥都被标记成“危桥”,而且在匹兹堡还发生了塌桥的事儿,搞得十几个老百姓受了伤,真是让人心里一沉啊!

一头是中国不停地往外输送基建技术,从中老铁路到雅万高铁,“中国建造”真是把不少国家的交通水平提升了一大块,甭提多给力了!

随着华为等企业在5G等关键技术上不断取得进展,苹果等大牌也不得不在市场竞争压力下,妥妥地选择采购中国产的芯片了。

这些对比简直就是“铁证如山”,让美国媒体也不得不重新看看眼前的局势。

民间舆论倒逼:TikTok上的“中美对账单”

从TikTok到各种社交平台,美国的朋友们都看到中国年轻人分享的“2000元生活圈”,几百块的租房、几块钱的便当,这种“省钱又悠闲”的生活方式,让一些美国中产的眼红得不行。

当这种声音越来越多的时候,美国媒体自然是压力山大,舆论的风向也开始变得微微“松动”了。

国际共识转向:盟友“叛变”与美元霸权松动

近几年,欧洲对中国的态度变得“复杂多变”,就连德国总理都强调“中国是个系统性的伙伴”,这可把美国的舆论给震惊得不轻啊。

与此同时,人民币在跨境结算中的占比已经超过了10%,让美元在全球交易中的地位首次感到了一丝紧张。

2024年,沙特开始用人民币来交易石油,这可是头一回呢!要是这波“去美元化”的趋势真的发展起来,美国的金融霸权地位可能就会渐渐受到冲击了。

可见啊,当外面环境不再一味地迎合的时候,美国的媒体也得开始更加谨慎地发声了。

超越GDP——全球经济权力的深层洗牌

要是说名义GDP和PPP的争论还仅仅是个“数字游戏”,那么供应链和规则制定权的博弈才是决定中美以及全球经济地位的重头戏。

供应链话语权

在新能源车、风电、太阳能电池这些关键的环保领域,中国可是走在了世界前头。

中国生产了73.8%的锂电池和64.9%的风电设备,特斯拉在上海的工厂更是占了全球一半的产能。

这不仅让中国的经济实力更上一层楼,还为“一带一路”倡议下的国际合作打下了坚实的基础。

规则制定权

不管是在气候方面还是数字领域,中国都逐渐成为了“标准制定者”。

中国的光伏组件产量占据了全球的80%,这可就意味着在全球碳中和和清洁能源转型的大潮中,中国的话语权越来越重。

在社交媒体的舞台上,TikTok如今拥有15亿的月活跃用户,真是牛逼!这一下可打破了硅谷长久以来的舆论和社交游戏规则,风头正劲!

当美国没法再一手操控规则的时候,中美在贸易、投资和技术标准等方面的较量可就更火热了。

美媒也认同,中国经济已经跑在前头,背后其实反映的是全球经济权力在悄然发生变化。

从“中国崩溃论”到“中国超越论”:美国舆论为何转向?

这十几年来,美国媒体对中国经济的主流观点一直在“唱衰”和“唱多”之间摇摆不定。

现如今,伴随着质的变化,就连《纽约时报》也不得不认真看待中国在全球经济格局中逐步上升的地位。

说实话,美国媒体对中国经济的语气变了,绝对不是出于好心,而是他们对现实进行了一番重新审视。

结语

“GDP竞赛”可不是单纯的数字游戏,背后其实关系到咱老百姓的日常生活。

美国的老百姓为了那高得离谱的医疗账单和越来越贵的房租,真是负担重重。可中国这边可不一样,一直在把经济红利转化成4.8万公里的高铁、覆盖全民的医保,还有全球最大的消费市场,真是让人眼前一亮。

也许,只有当一个国家的经济增长真正能让老百姓受益易速宝,大家都能享受到更广泛的社会福利,才能算得上是真正的“强大”。

高开网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。